l'editoriale

Cerca

Le cause del disastro in un video di GeoPop all'interno dell'articolo

09 Ottobre 2023 - 06:00

Era il 9 ottobre di sessant'anni fa

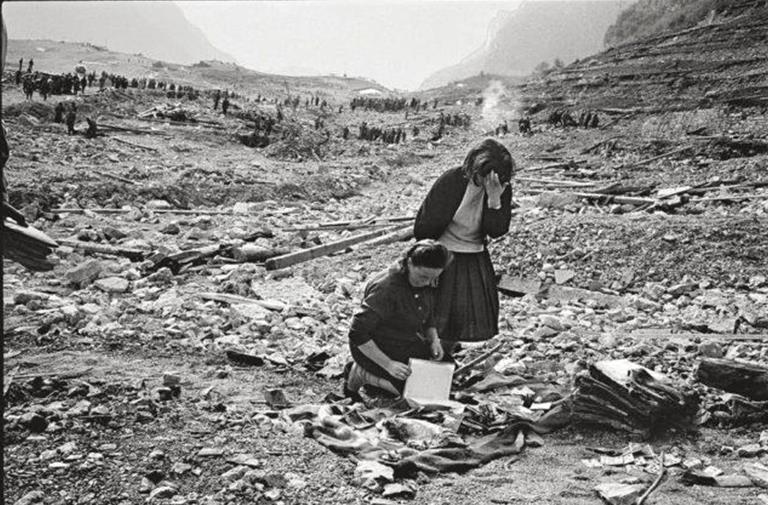

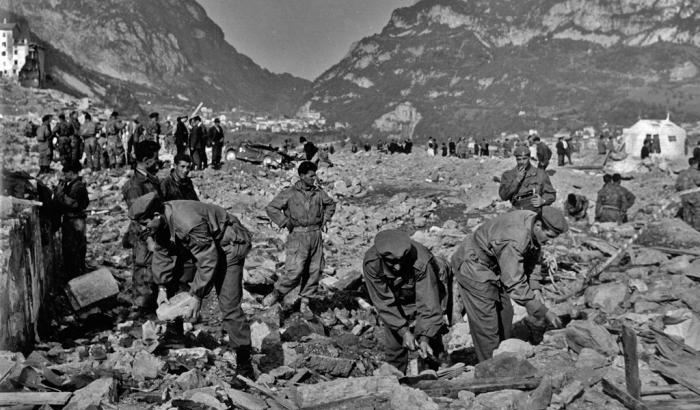

Il disastro del Vajont si verificò la sera del 9 ottobre 1963, nel neo-bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont nell’omonima valle (al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto), quando una frana precipitò dal soprastante pendio del Monte Toc nelle acque del bacino alpino realizzato con l’omonima diga. La conseguente tracimazione dell’acqua contenuta nell’invaso, con effetto di dilavamento delle sponde del lago, coinvolse prima Erto e Casso, paesi vicini alla riva del lago dopo la costruzione della diga, mentre il superamento della diga da parte dell’onda generata provocò l’inondazione e distruzione degli abitati del fondovalle veneto, tra cui Longarone, e la morte di 1.910 persone, tra cui 487 di età inferiore a 15 anni. La vittima più giovane del disastro fu Claudio Martinelli di Erto e Casso, nato il 18 settembre 1963 con solo 21 giorni di vita; la più anziana fu Amalia Pancot nata il 26 gennaio 1870 di 93 anni di Conegliano.

Delle 1.910 vittime, 64 persone erano dipendenti dell’Enel e delle imprese Monti e Consonda Icos, impegnate nel completamento della diga e delle opere di servizio. Le cause della tragedia, dopo numerosi dibattiti, processi e opere di letteratura, furono ricondotte ai progettisti e dirigenti della Sade, ente gestore dell’opera fino alla nazionalizzazione, i quali nascosero la non idoneità dei versanti del bacino, a rischio idrogeologico. Dopo la costruzione della diga si scoprì infatti che i versanti avevano caratteristiche morfologiche tali da non renderli adatti ad essere lambiti da un serbatoio idroelettrico. Nel corso degli anni l’ente gestore e i suoi dirigenti, pur essendo a conoscenza della pericolosità, anche se supposta inferiore a quella effettivamente rivelatasi, coprirono con dolo i dati a loro disposizione, con il beneplacito di vari enti locali e nazionali, dai piccoli comuni interessati fino al Ministero dei lavori pubblici. Il 21 febbraio 1968, tre mesi dopo la requisitoria del pubblico ministero Arcangelo Mandarino, il giudice istruttore di Belluno, Mario Fabbri, depositò la sentenza del procedimento penale contro Alberico Biadene, Mario Pancini, Pietro Frosini, Francesco Sensidoni, Curzio Batini, Francesco Penta, Luigi Greco, Almo Violin, Dino Tonini, Roberto Marin e Augusto Ghetti, tutti dirigenti dell’impianto. Nel frattempo, due di questi, Penta e Greco, erano morti, mentre Pancini si tolse la vita per il rimorso il 24 novembre di quell’anno.

Il giorno dopo il suicidio di Pancini iniziò il processo di primo grado, che si tenne all’Aquila a ben 550 chilometri dal luogo del disastro, per legittima suspicione a motivo dei problemi di ordine pubblico, presieduto dal giudice Marcello Del Forno e composto da Sergio Tentarelli e Giuseppe Ratiglia, e che si concluse la sera del 17 dicembre 1969. Il procuratore abruzzese, Armando Troise, chiese ventuno anni e quattro mesi di reclusione per tutti gli imputati (eccetto Violin, per il quale ne vennero richiesti nove) per disastro colposo di frana e disastro colposo d’inondazione, aggravati dalla previsione dell’evento e omicidi colposi plurimi aggravati. Biadene, Batini e Violin vennero condannati a sei anni di reclusione, per omicidio colposo plurimo, colpevoli di non aver avvertito per tempo e di non avere messo in moto lo sgombero; tutti gli altri furono assolti.

La prevedibilità della frana non venne riconosciuta. Il 20 luglio 1970 inizia all’Aquila il processo di appello, sotto la presidenza del giudice Bruno Fracassi. Il 3 ottobre 1970 la sentenza riconosce la totale colpevolezza di Biadene e Sensidoni, che vengono riconosciuti colpevoli di frana, inondazione e degli omicidi. Essi vengono condannati a sei e a quattro anni e mezzo. Frosini e Violin vengono assolti per insufficienza di prove; Marin e Tonini assolti perché il fatto non costituisce reato; Ghetti per non aver commesso il fatto. Dal 15 al 25 marzo 1971 a Roma si svolse il processo di Cassazione nel quale Biadene e Sensidoni vengono riconosciuti colpevoli. Biadene viene condannato a 5 anni (due per il disastro e tre per gli omicidi), Sensidoni a tre e otto mesi: entrambi gli imputati beneficeranno di tre anni di condono.

.

I più letti

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@cronacaqui.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Beppe Fossati

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..