Il nuovo anno è cominciato e con lui è arrivata la riforma fiscale, caratterizzata dalla riduzione degli scaglioni Irpef e da annunci di maggiori guadagni per i contribuenti. Una manovra ambiziosa che, nonostante i benefici, dovrà affrontare nuove sfide finanziarie nel prossimo anno, a cominciare dal rifinanziamento degli oltre 4 miliardi necessari per attuarla. Ma nonostante più soldi in busta paga per alcune categorie, la questione salari in Italia rimane drammatica. Vediamo, in sintesi in questo articolo, perché.

Powered by

I dettagli della riforma

Il primo passo della riforma dell'Irpef comprende l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, riducendo il numero complessivo di aliquote da quattro a tre. Le nuove aliquote saranno del 23% per redditi fino a 28 mila euro, del 25% per quelli tra 28 e 50 mila euro, e del 43% per redditi superiori a tale soglia. Questo cambiamento implica anche un riassetto delle aliquote delle addizionali regionali e comunali, con interventi redistributivi sulle detrazioni.

Impatto e benefici per i contribuenti

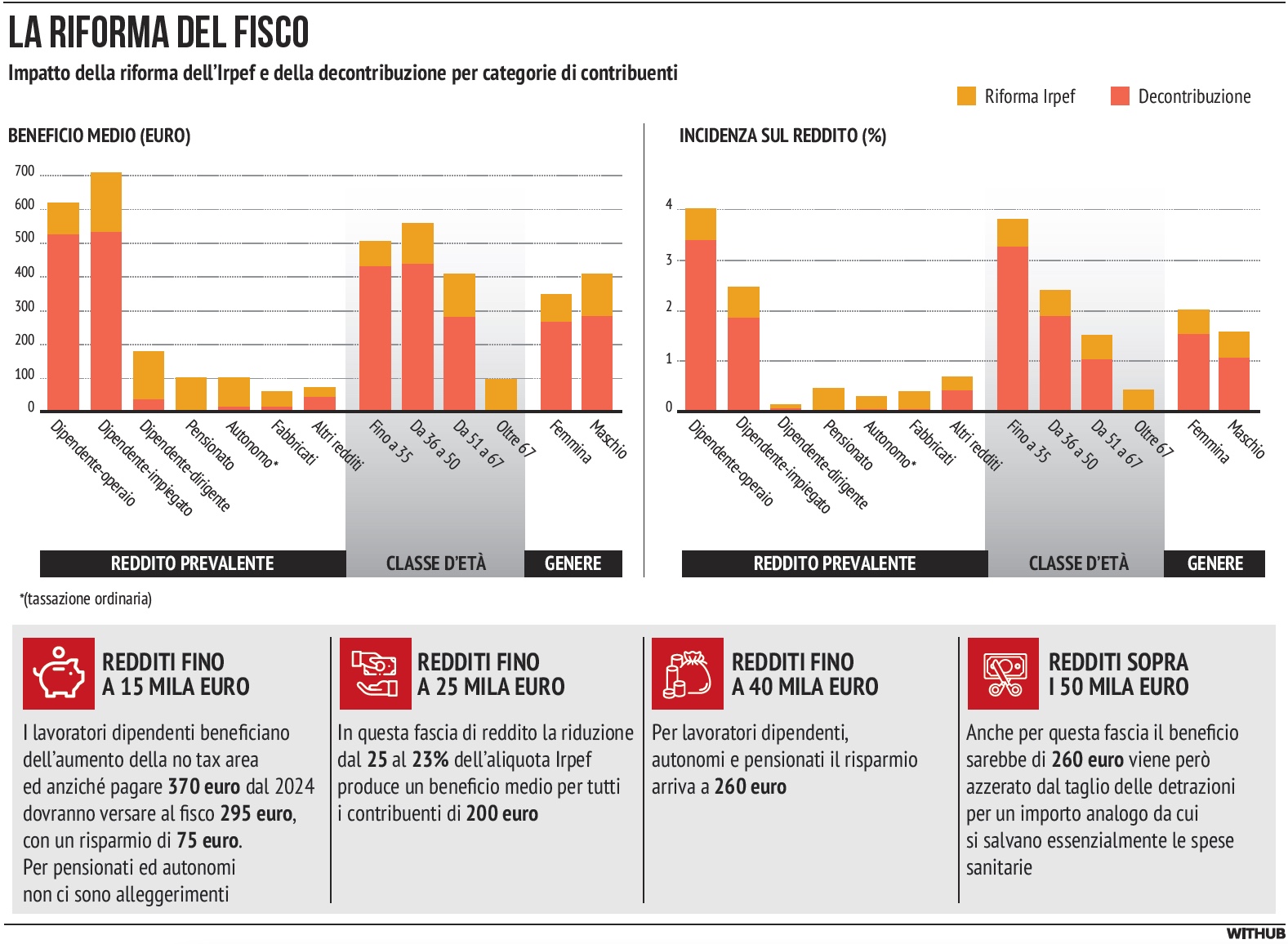

Le modifiche coinvolgeranno circa 25 milioni di contribuenti, con un beneficio medio stimato di 190 euro all'anno per la riduzione delle aliquote. L'Ufficio parlamentare di bilancio prevede un risparmio che varia da 75 euro per redditi fino a 15mila euro, fino a un massimo di 260 euro per quelli superiori a 28mila euro. Tuttavia, oltre la metà dei benefici totali è destinata ai contribuenti con reddito superiore a 28mila euro, pur rappresentando solo il 25% di coloro che ne beneficeranno.

In pratica, usando i dati e le simulazioni del Sole-24Ore, fino a 13mila euro i lavoratori dipendenti non pagano l’Irpef, se si tiene conto dell’importo di 1.200 euro di trattamento integrativo che riconosce il sostituto d’imposta. I lavoratori dipendenti fino a 15mila euro, pagheranno 295 euro a fronte dei 370 euro del 2023, risparmiando 75 euro. Per i redditi fino a 20mila euro, invece, si può notare come l’aliquota effettiva che pagheranno i lavoratori non dovrebbe superare il 10% (fino al 9,79%) con Irpef netta pari a 1.957,69 euro. Guardando ai redditi fino a 25mila euro, la riduzione dell’Irpef al 23% comporta uno sconto di 200 euro. Per i redditi di 35mila euro, quindi uno stipendio minore di 2.700 euro mensili, il prelievo Irpef è pari al 21,48%. In questo caso, l'Irpef netta con trattamento integrativo è pari a 7.522,73 euro.

Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila euro l’anno non c’è più il taglio del cuneo fiscale, ma sull’Irpef il guadagno è di 260 euro (Irpef netta pari a 9.771,82 euro). Per redditi fino a 50mila euro, dove l'Irpef netta è pari a 14.140 euro, si beneficia ancora dello sconto di 260 euro. A partire però da 50.001 euro l’anno, scattano le detrazioni al 19% che assorbiranno il beneficio (qui il prelievo effettivo si attesta sul 30%).

Il taglio alle detrazioni

Per concentrare i benefici sui redditi medio-bassi, infatti, il governo ha deciso di "sterilizzare" l'effetto dell'Irpef per quelli più alti. Chi dichiara oltre 50mila euro subirà un taglio lineare di 260 euro su alcune detrazioni fiscali non sanitarie, potenzialmente annullando l'effetto dell'accorpamento delle aliquote. In pratica, spariscono le detrazioni del 19%, le erogazioni a favore delle Onlus, dei partiti e del Terzo settore oltre alle detrazioni sui premi per l'assicurazione sulle calamità.

Ampliamento della No Tax Area e altre novità

Il decreto prevede anche l'ampliamento della no tax area per i redditi da lavoro dipendente, portando la soglia a 8.500 euro. La detrazione per il lavoro dipendente nei redditi fino a 15mila euro aumenta da 1.880 a 1.955 euro. La riforma sarà finanziata solo per il primo anno, nel 2024, con la necessità di trovare nuove risorse per il futuro.

Prossimi passi: due aliquote e forse Flat Tax

Il viceministro Leo ha prospettato un futuro sistema a due aliquote e, se le condizioni lo permetteranno, la possibilità di una flat tax per dipendenti e pensionati. Altri cambiamenti includono l'aumento della deduzione sulle nuove assunzioni per il 2024 e l'abrogazione dell'Ace, l'agevolazione per gli aumenti di capitali delle imprese.

Ma gli stipendi sono fermi al 1991

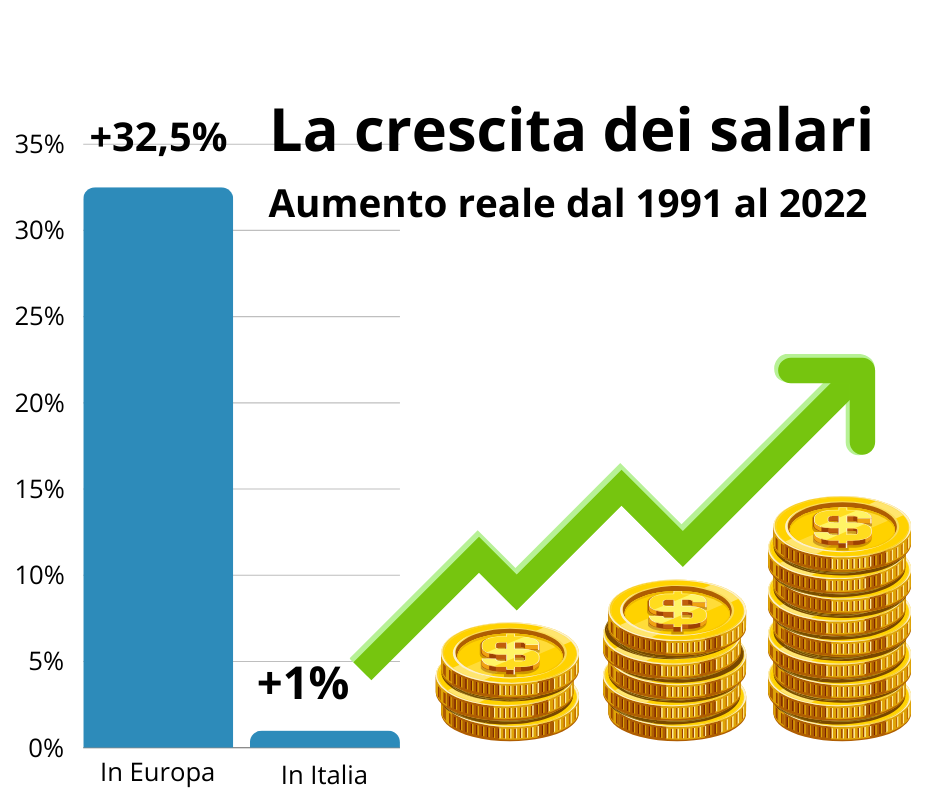

Nonostante questa manovra, però, l'Italia deve affrontare una grave situazione di stagnazione. Prendendo in esame il rapporto dell'Ocse, ossia l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ne fanno parte 36 paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria) gli stipendi degli italiani sono fermi. Negli ultimi 30 anni, dal 1991 al 2022, sono cresciuti solo dell'1%, a fronte del 32,5% in media nella sola area europea.

Crolla quindi, la quota dei salari sul Pil, a fronte della crescita del peso dei profitti (40% contro 60% rispettivamente). Nel solo 2020, terzo anno di pandemia, i salari sono calati in termini reali del 4,8%.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.