l'editoriale

Cerca

Non solo sport

06 Agosto 2024 - 15:43

Il fregio di Carlo Pellegrini

Se fossero ancora in voga, gli occhi del mondo, oltre a ore e ore passate davanti alla tv, dal mattino alla sera, per vedere chi salterà più in alto o correrà più veloce, sarebbero puntati sulle decine e decine di opere d’arte (dipinti, sculture), musicali e letterarie che ogni “genio” vivente produrrebbe pur di accaparrarsi la fatidica medaglia d’oro. Non c’è confine tra bello e sport, la ricerca della perfezione attraverso la sfida di due universi apparentemente paralleli, in realtà può trovare il suo punto di incontro nel piacere della competizione che raggiunge il suo apice con le Olimpiadi.

E ci fu un tempo, dal 1912 al 1948, in cui anche gli artisti furono i protagonisti assoluti dei Giochi, attraverso sette meravigliose edizioni dove gli atleti del pennello, della penna, dello spartito o del bronzo, si distinsero e ricevettero medaglie rappresentando il proprio paese. La decisione fu presa dallo stesso barone Pierre de Coubertin, tra i fondatori dei Giochi, il quale nella prima edizione partecipò con un’“Ode allo sport” sotto pseudonim

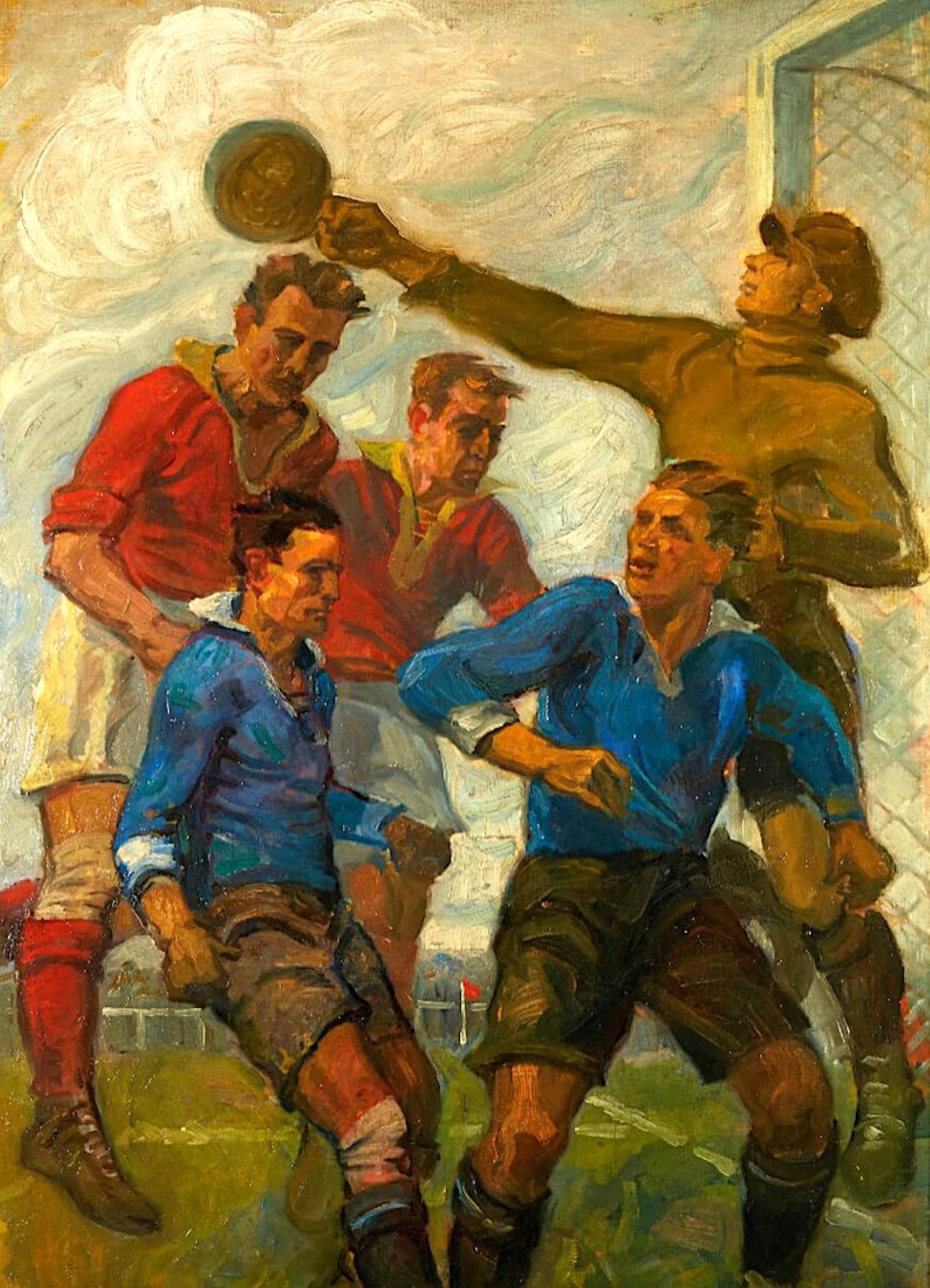

A fare da apripista fu, quindi, Stoccolma in un’edizione in cui l’Italia si aggiudicò due medaglie d’oro, per la musica e per la pittura con un fregio di Carlo Pellegrini. In gara: architettura, scultura, pittura, musica e letteratura con opere, ovviamente legate allo sport, ed esposte in un’unica mostra dove una giuria aveva la possibilità di votare. A Parigi, invece, nel 1924, l’Italia non si portò a casa nulla nonostante il successo della scultura “Acquaiolo” di Vincenzo Gemito. La medaglia in questa disciplina andò al “Discobolo” del finlandese di Kostantinos Dimitriadis.

_(1)-1722954903407.png)

Dalle Olimpiadi uscirono opere ancora oggi famose realizzate dai più grandi rappresentanti del tempo. Come il lussemburghese Jean Jacoby, il “Michael Phelps” dell’arte, il più medagliato di sempre, di cui è famosissimo il quadro “Corner” rappresentante il calcio.

Il 1928, con le Olimpiadi di Amsterdam, Carlo Fontanasi presentò nella gara di scultura con un’opera famosissima, il progetto per la Quadriga del Vittoriano, installata sulla sommità del monumento proprio nel 1928. Il 1936, a Berlino, vennero introdotte le arti grafiche e grande rilievo fu dato agli architetti e agli scultori. L’Italia schierò i suoi fuoriclasse: Publio Morbiducci, Francesco Messina, Aldo Buttini e Romano Romanelli, e una folta compagine futurista composta da Enrico Prampolini, di nuovo Gerardo Dottori, Tullio Crali, Thayaht.

I Giochi di Londra 1948 furono gli ultimi a contare le gare d’arte nel programma ufficiale. La decisione fu presa dal Cio nel 1949. Il motivo? Alla gare d’arte partecipavano grandi nomi, mentre a quelle sportive dilettanti sconosciuti. Troppa disparità, un disequilibrio che non mise tutti d’accordo. Un disequilibrio che oggi non esisterebbe più, dato il livello degli sportivi internazionali, nuove star, osannati e acclamati dalle folle e dal web. Tanto che viene da chiedersi se l’arte non potrebbe rimettersi “in gioco”. Sarebbe una bella sfida, pari, senza impari, fino all’ultima goccia di sudore, all’ultimo follower.

_(2)-1722955091019.png)

I più letti

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@torinocronaca.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Giuseppe Fossati

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..