l'editoriale

Cerca

La storia

15 Agosto 2024 - 12:15

Il filosofo Thomas Kuhn

Thomas S. Kuhn, filosofo della scienza, ha cambiato radicalmente il nostro modo di comprendere la scienza con il suo libro “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”. Pubblicato per la prima volta nel 1962 con l’aggiunta di un poscritto nel 1969, è diventato un classico del pensiero del ‘900 e non solo. Il concetto chiave attorno a cui ruota l'opera è il "paradigma", un termine che, dopo l'uscita del libro, è diventato parte del linguaggio comune, non solo tra gli studiosi ma anche nella società in generale.

Per comprendere l'importanza del concetto di "paradigma", è necessario prima di tutto capire cosa intende Kuhn con questo termine. Un paradigma, secondo Kuhn, è un insieme di pratiche scientifiche, credenze condivise e modelli teorici che definiscono come una comunità scientifica comprende il mondo. È, in altre parole, una sorta di "lente" attraverso cui i ricercatori vedono e interpretano i fenomeni naturali. Ma non si tratta solo di teorie astratte: un paradigma include anche tecniche sperimentali, strumenti di misura e persino metodi di insegnamento. Quando una comunità scientifica adotta un paradigma, questo diventa la base per tutte le sue ricerche e scoperte. In pratica, il paradigma guida gli scienziati su cosa studiare, quali domande porre, quali metodi utilizzare e come interpretare i risultati.

Kuhn descrive il periodo in cui un paradigma domina la comunità scientifica come "scienza normale". Durante questa fase, gli scienziati lavorano all'interno dei confini stabiliti dal paradigma, risolvendo quelli che Kuhn chiama "rompicapi" scientifici: problemi specifici e dettagliati che il paradigma è in grado di affrontare efficacemente. Tuttavia, la scienza normale non è una fase statica. Con il tempo, iniziano ad emergere anomalie, ossia fenomeni che il paradigma dominante non riesce a spiegare. Inizialmente, questi problemi vengono ignorati o minimizzati, ma se diventano troppo numerosi o significativi, iniziano a erodere la fiducia nel paradigma esistente. È in questo contesto che Kuhn introduce il concetto di "crisi": quando le anomalie diventano insormontabili, la comunità scientifica entra in uno stato di crisi, dove si rende conto che il vecchio paradigma non funziona più.

Arte quantistica, opera del pittore Massimo Cocco

A questo punto, può avvenire una "rivoluzione scientifica": un nuovo paradigma emerge, proponendo una nuova visione del mondo che risolve le anomalie precedenti. Questo nuovo paradigma non solo offre soluzioni, ma cambia profondamente il modo in cui i fenomeni sono interpretati, dando origine a un nuovo periodo di scienza normale.

Kuhn esamina vari esempi storici per illustrare il suo concetto di rivoluzione scientifica. Un caso classico è la rivoluzione copernicana. Prima di Copernico, l'astronomia era dominata dal sistema tolemaico, che poneva la Terra al centro dell'universo. Questo era il paradigma accettato e funzionava bene per spiegare la maggior parte dei movimenti celesti. Tuttavia, col tempo, le anomalie – come il moto retrogrado dei pianeti – divennero sempre più difficili da spiegare. Il modello eliocentrico di Copernico rappresentava un nuovo paradigma che risolveva queste anomalie. Tuttavia, non si trattava solo di un semplice cambiamento di modello matematico; implicava una trasformazione radicale del modo in cui si comprendeva l'universo. Questo nuovo paradigma incontrò forte resistenza, ma alla fine si impose, dando origine a una nuova scienza normale.

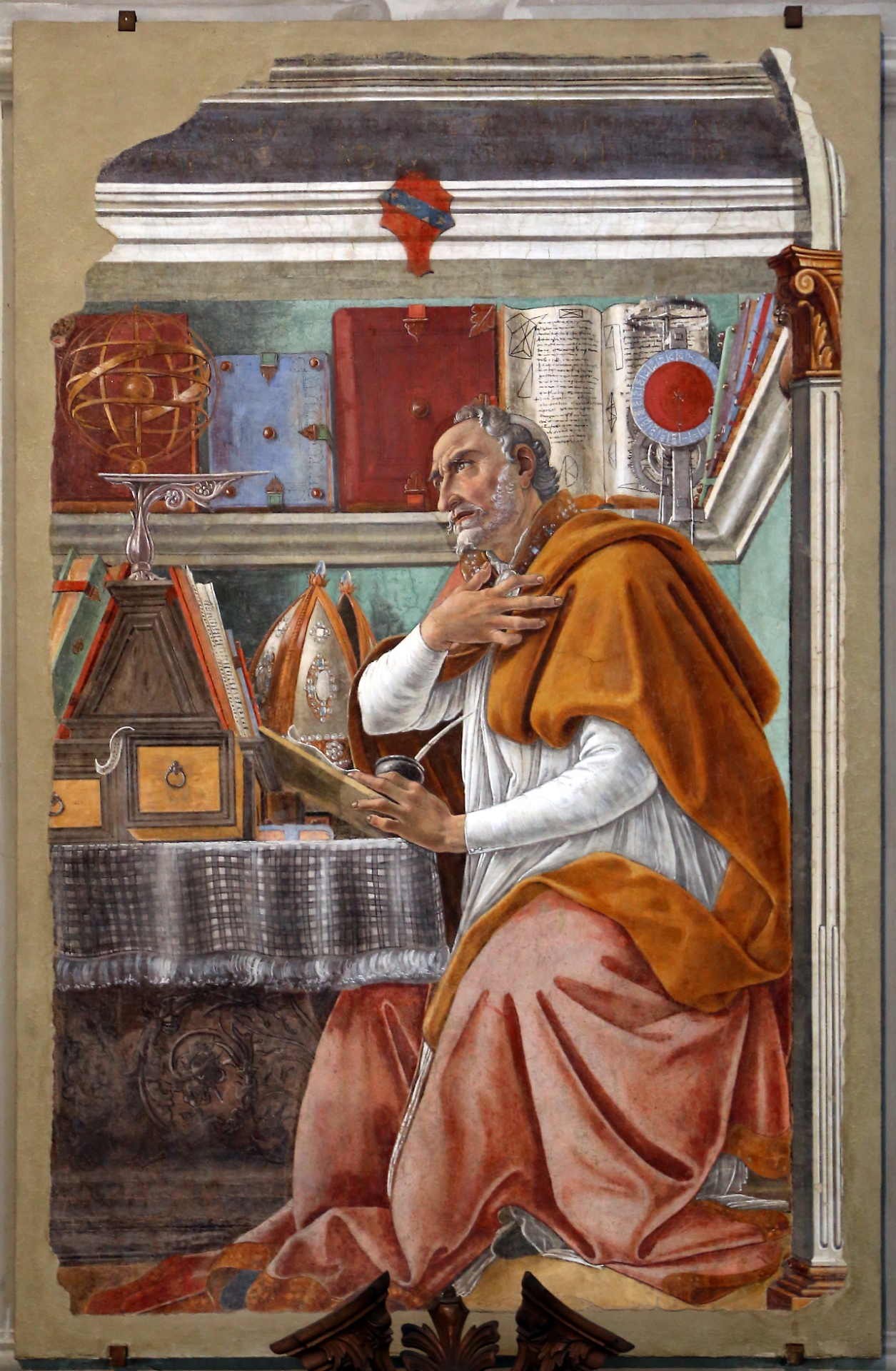

Sant'Agostino nello studio (Botticelli Ognissanti)

Un altro esempio fondamentale è la rivoluzione della fisica nel XX secolo, con l'avvento della relatività di Einstein e della meccanica quantistica. Queste nuove teorie non solo risolsero problemi che la fisica classica non riusciva a spiegare, ma introdussero anche una visione completamente nuova della realtà, che sfidava concetti come lo spazio e il tempo assoluti, considerati inamovibili fino ad allora.

Uno dei contributi più rivoluzionari di Kuhn è la sua critica all'idea tradizionale che la scienza progredisca in modo lineare e cumulativo. Il filosofo dimostra la non linearità del progresso scientifico. Prima di Kuhn, la storia della scienza era spesso vista come una sequenza continua di scoperte che si accumulano l'una sull'altra, portando a una comprensione sempre più completa e precisa del mondo.

Kuhn ribalta questa visione. Egli sostiene che il progresso scientifico avviene piuttosto per salti discontinui, dove una rivoluzione scientifica porta a una "rottura" con il passato. Dopo una rivoluzione, il nuovo paradigma non solo aggiunge nuove conoscenze, ma può anche ridefinire ciò che è considerato vero o rilevante. In altre parole, ciò che era considerato valido sotto il vecchio paradigma può essere scartato o reinterpretato alla luce del nuovo.

Il concetto di paradigma introdotto da Kuhn ha avuto un impatto enorme, non solo nella filosofia della scienza ma anche in altre discipline. Il termine "cambiamento di paradigma" è oggi utilizzato in molti contesti per descrivere qualsiasi tipo di trasformazione radicale nelle strutture di pensiero o nei modelli operativi, dall'economia alla sociologia, alla storia, fino alla politica.

Accartocciati, dello scultore e pittore Lorenzo Viscidi (in arte Bluer)

Ad esempio nella storia come nella politica il concetto di “antifascismo” è entrato in una kuhniana “crisi”. I segni sono chiari, molti li mette in evidenza Sergio Luzzatto con il suo libretto del 2004 “La crisi dell’antifascismo”. Scrive nelle prime pagine del suo saggio: “…cercherò appunto di mostrare come l’antifascismo sia in crisi per l’effetto congiunto di una ineludibile condizione di senilità e un grave deficit di credibilità”. Se è vero, come è vero che in Italia ed in Europa l’antifascismo ha avuto il contributo preponderante del comunismo la caduta del muro di Berlino nel 1989 e del comunismo, sostenuto dall’imperialismo sovietico in tutta l’Europa, “…come stupirsi – prosegue Luzzatto - se la fine dell’uno ha accelerato l’agonia dell’altro?”. I segnali della crisi sono molteplici. In Italia principalmente il Partito Democratico, con alcune formazioni satelliti e parte dei media, tenta di imporre una sorta di codice antifascista per legittimare l’agibilità politica e qualsiasi iniziativa deve contenere una esplicita premessa ideologica antifascista per poter essere accettata, prioritariamente da loro. Il risultato è che il partito con maggior consenso e che guida il governo del paese, Fratelli d’Italia, non si rifà ai principi e alla tradizione dell’antifascismo. Altro segnale di “crisi” è l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia che cerca di riprendere il filo del suo secolare imperialismo. Il paravento ideologico, sovrastrutturale per dirla marxianamente, è l’azione antifascista di denazificazione dell’Ucraina. Insomma un ritorno alle vecchie stantie e ormai obsolete tematiche antifasciste del comunismo stalinista. Ovviamente i tempi della storia sono molto più lenti di quelli della politica, ma le crisi sono sempre prodromiche di un cambio di linguaggio e dei nuovi valori accolti dalla comunità scientifica: del mutamento di paradigma.

Un caso clamoroso e recentissimo è un cambio di paradigma in arrivo, nella scienza, nelle tecnologie e nelle società, con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale. La portata dei primi effetti della sua applicazione è paragonabile a quella della prima rivoluzione industriale in Inghilterra. Il mondo, non solo quello scientifico, si trova alla soglia di una rivoluzione tecnologica che influenzerà molti aspetti della vita e delle conoscenze umane. La comunità scientifica sta compiendo una nuova profonda riflessione sulle conseguenze del ruolo preponderante che le tecnologie stanno prendendo nella vita dell’uomo, condizionandola in tutti i suoi aspetti. Dalle “crisi” dei vecchi assetti si intravede un nuovo paradigma che muterà con un salto in modo rivoluzionario la scienza e la vita degli uomini. Ma questo merita una trattazione a parte.

"La struttura delle rivoluzioni scientifiche" di Thomas Kuhn, in conclusione, rimane uno dei testi più importanti di filosofia della scienza. Il concetto di paradigma ha trasformato il modo in cui comprendiamo il progresso scientifico, mostrandoci che la scienza non è solo un accumulo di conoscenze, ma anche un processo di cambiamento radicale, di crisi e di rinascita. Le idee di Kuhn ci invitano a riflettere non solo sulla scienza, ma anche su come le nostre credenze e modelli di pensiero influenzano la nostra comprensione del mondo. La conoscenza scientifica, per Kuhn, non è una marcia trionfale verso la verità, ma un'avventura intellettuale fatta di dubbi, crisi e rivoluzioni

I più letti

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@torinocronaca.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Giuseppe Fossati

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..