l'editoriale

Cerca

Il collezionista folle

15 Dicembre 2024 - 07:00

PROLOGO

Ci sono collezionisti che cercano con rigore, meticolosità e un po’ di fortuna, ma c’è anche chi, come il nostro Collezionista Folle, sembra voler raccogliere il caos, il bizzarro e l’assurdo con un tocco di ironia e una passione da far invidia a un detective privato in un romanzo giallo. Il suo istinto per l’insolito lo porta a scoprire oggetti che non sono mai ciò che sembrano, mescolando la storia, l’arte e le leggende con una disinvoltura che lascia a bocca aperta. In questo articolo, il nostro eroe ci guida attraverso un dipinto misterioso, tra muli, alpini e improbabili teorie matematiche, dove Monet incontra il caos della Storia. Un viaggio che più che svelare, ci invita a domandarci se il Collezionista Folle stia davvero cercando risposte, o semplicemente storie da raccontare. Non resta che seguirlo in questo enigma travestito da quadro e scoprire, tra un’alzata di sopracciglio e un colpo di scena, dove ci porterà la sua implacabile ricerca di opere d’arte.

MENO MALE CHE

IL MULO C’E’

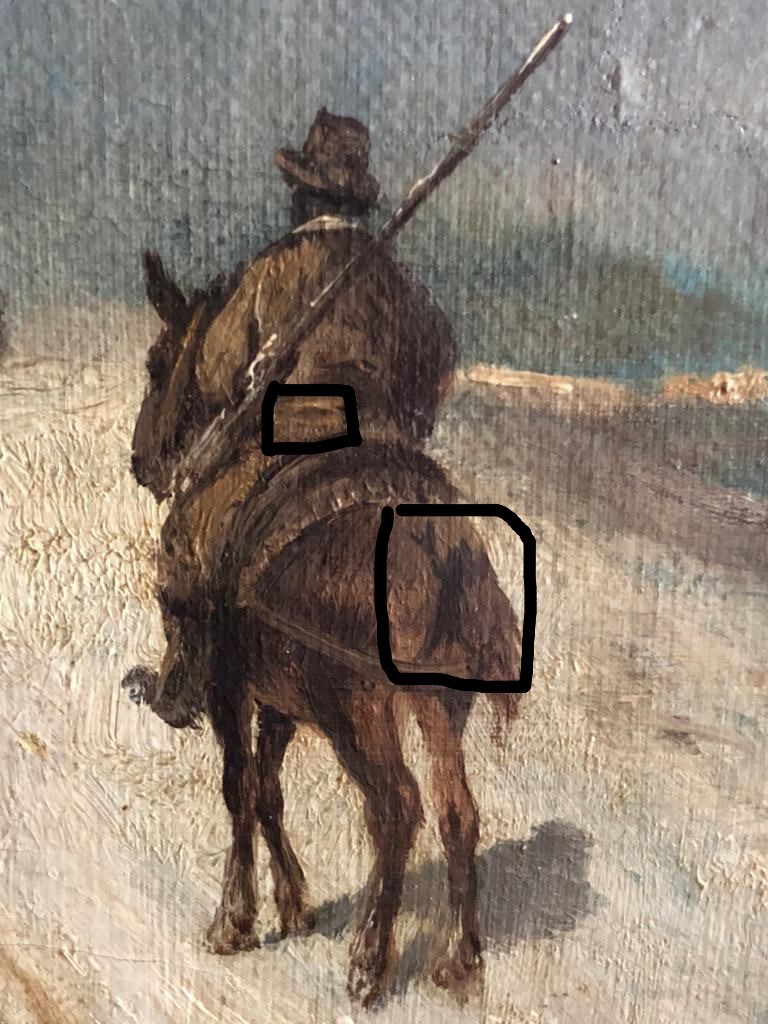

Era l’auto Fiat 500 preparata per le gare in salita, un mulo nato dall’incrocio di un asino e una cavalla, di buon carattere adatto alle mulattiere in alta montagna. Il mulo era il compagno dell’alpino artigliere, ma anche un mezzo di trasporto in affitto come quello che, a fine ‘800, passò il confine tra Ventimiglia e Bordighera dove c’era la pietra miliare sulla via romana, portando come soma un personaggio vestito da alpino artigliere, ritratto nei pressi del canneto, luogo di nidificazione degli uccelli migratori e stanziali. L’artigliere si fece ritrarre di schiena per invitarvi a riconoscerlo con il fucile da caccia a canna lunga adatto per colpire il volo basso e veloce delle beccacce. Unico elemento indiziario della sua identità è la coda dell’equino sulla quale è dipinto un uomo che eleva un compasso verso la bandoliera; sulla bandoliera sono iscritti altri due indizi: la lettera m (momento) da calcolare col compasso (m2 = d x 3.14) formula esponenziale per calcolare la resistenza dei contrafforti o delle spalle dei ponti), ed il nome di una caserma “Jaris Gervais”, Scuola di formazione degli ufficiali Alpini che fu frequentata dal misterioso uomo a dorso di mulo.

Osservando il dipinto, pare essere stato realizzato in studio e non all’aperto, quindi nei giorni di forte vento Mistral. Inoltre risulta firmato non col cognome Monet dell’artista ma con un suo particolare auto ritratto bifacciale: se lo osservi di fronte riconosci il volto di Claude Monet, se invece ruoti il dipinto di 90° antiorario, riconosci il suo profilo.

Sorge spontaneo chiedersi perché mai Monet non firmò col suo cognome? Se avesse osservato il suo contratto col gallerista Goupil, avrebbe dovuto inviare il dipinto a Parigi ed attendere che fosse venduto. Goupil pagava sempre in ritardo e Monet aveva bisogno di liquidità immediata. Pertanto quando gli capitò l’occasione di vendere un dipinto direttamente, non si sarebbe posto il problema di firmare l’opera col suo autoritratto!

In questo caso il cliente fu il Conte Faà di Bruno, ingegnere laureatosi alla Sorbona appunto con una tesi sul calcolo esponenziale per il calcolo dei contrafforti militari. Lasciata la carriera militare il di Bruno fondò un’opera caritatevole a favore delle giovani non maritate rimaste incinte da ufficiali e nobili. Ad anni di distanza dalla sua morte il Papa lo fece Beato. Ma a chi venne donato dal di Bruno questo dipinto? Egli lo donò ad un suo parente, al Generale Conte Dr. Luigi Avogadro di Vigliano per ringraziarlo d’aver perorato ed ottenuto dal Re d’Italia la borsa di studio che gli permise di laurearsi a Parigi!

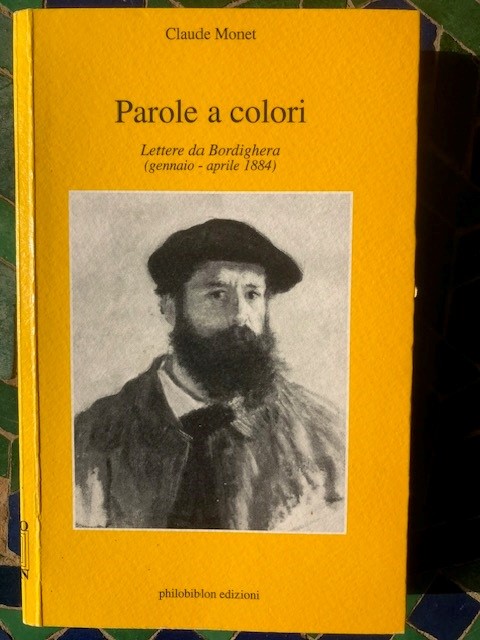

Lo comprova la provenienza del dipinto, dal nipote del Generale Avogadro, il Dr. Fabrizio Avogadro di Vigliano che lasciò un biglietto attestante la vendita avvenuta oltre 15 anni fa. Una fortunata conferma avvenne dal ritrovamento di una lettera del febbraio 1884, pubblicata sul libro “Parole e colori”, in cui l’autore Claude Monet citò alla sua amante Alice Hoschedé di aver ricevuto un telegramma da un certo di Bruno, una comune loro conoscenza avvenuta tempo addietro. Nel dipinto, si nota la linea telegrafica che univa Mentone a Genova; la via romana è senza pietre, in terra battuta di colore rossastro. Questa fu una ulteriore conferma: le pietre romane furono utilizzate per edificare i palazzi nobiliari locali. Monet fece cinque studi noti come “Le strade rosse”, di cui due al Museo Marmatton di Parigi, una della collezione del Principe Ranieri di Montecarlo, due di collezione privata.

Le strade erano rosse perché, levate le pietre romane, la sottostante fine sabbia bianca usata per assemblare le lastre di pietra, sarebbe stata sollevata dal vento Mistral, salvo non mischiarla con la sabbia rossa ferrosa, più pesante, tratta dalle vicine cave di ferrite di Campo Rosso, ubicate lungo il torrente Nervia che scende da Dolceacqua bagnando il Comune di Vallebona, lungo la cui riva vi erano le lunghe stalle dove erano allevati i muli e forse anche i bardotti alpini dell’esercito sabaudo. La perizia di autenticità del dipinto venne rilasciata dal prof. Andrea de Liberis, iscritto ai Tribunali di Parigi e di Roma.

Gli esami multispettrali eseguiti dal Prof. Thierry Radelet, oggi consulente del Museo del Louvre, attestano che l’opera si attesta al periodo della prima entrata in Italia di Monet assieme all’amico Renoir il cui volto testimonia dipinto ai piedi del mio canneto.

I più letti

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@torinocronaca.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Giuseppe Fossati

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..