l'editoriale

Cerca

Il Caso

01 Novembre 2023 - 05:15

Riportiamo di seguito l'articolo di Alberto Alpozzi*

Nei Musei Reali, è stata inaugurata “non una mostra d’arte - afferma la direttrice Pagella - ma una mostra di storia” dal titolo “Africa. Le collezioni dimenticate”. In realtà, dopo averla visitata, la mostra appare come una lunga serie di errori grossolani, dimenticanze volute e omissioni colpevoli. Altro che collezioni dimenticate, è una mostra da dimenticare. Da chiudere. Da rifare. Un’esposizione che liquida un fenomeno complesso come quello coloniale banalmente come “un secolo di violenza, di razzismo, di sfruttamento e di spoliazione”.

-1698775724231.jpg)

Si inizia col Congo Belga di Leopoldo II poi divenuto colonia (sempre) belga nel 1908, ma un pannello riporta 1906. Non fu mai italiano.

“Vincenzo Filonardi”. Fu “iniziatore della penetrazione economica e politica” ma non si precisa che i “diversi accordi di protettorato sulla costa della Somalia” furono sottoscritti con pagamenti ai sultani e che fu il liberatore in Somalia degli schiavi.

“Colonizzare la montagna: il Rwenzori”. La spedizione del Duca degli Abruzzi viene trasformata in colonialismo virtuale, simbolico.

“Dalla spartizione dell’Africa all’aggressione coloniale”. Discrasia: “con l’acquisto della baia di Assab (1882)...”. Acquisti aggressivi!

-1698775751391.jpg)

”Unioni e collaborazioni”. Si denigrano gli africani che collaborarono perché “mossi da interessi legati al prestigio e all’ascesa sociale”. Negri da cortile insomma.

Il pannello conclude con il “madamato” ma non spiega che era una tradizione etiope: matrimonio retribuito e divorzio pagato in modo proporzionale alla convivenza. Un TFR.

“Le armi chimiche”. Onta senza attenuanti. Impiego autorizzato dopo la morte di Tito Minniti nel dicembre 1935 che, catturato, fu evirato e decapitato. Ma questo non lo si scrive perché, in fondo, l’invasore se lo meritava.

“L’Indipendenza”. Foto di “Patrice Lumumba primo ministro del Congo”. Ma la mostra non affrontava “il tema della colonizzazione italiana”? “Il 1960 è identificato con l’anno dell’Africa perché diciassette paesi dichiarano l’indipendenza”

Non si accenna all’AFIS “Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia” (1950/60). Decolonizzazione assolutamente pacifica. L’Italia, su richiesta del popolo somalo, fu l’unico caso di amministrazione assegnata dalle Nazione Unite ad uno stato sconfitto in guerra.

Tra i video il Villaggio Duca degli Abruzzi. Per la mostra però è stata tagliata la parte in cui il Duca degli Abruzzi paga i dipendenti somali.

Su una parete si semplificano oltre trent’anni di storia coloniale della Libia: “brutale repressione – muoiono migliaia di civili – deportati – violenta eredità”. Qui il capo della resistenza libica Omar el Muktar (quello portato sulla divisa da Gheddafi a Roma nel 2009) viene indicato sciattamente come “vecchio arabo”.

”Archeologia italiana in Libia”. Gli “scavi sistematici” e l’“adozione di provvedimenti di tutela” vengono liquidati come propaganda fascista per “alimentare la retorica” romana. Per i reperti (e il turismo) vennero costruiti musei da Leptis Magna a Sabratha, a Tripoli. Ma non si dice.

“Somalia”. Caratterizzata dalla “nascita di forme di colonizzazione agricola: la SAIS di Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi”.

Non di spiega che la S.A.I.S.“Società Agricola Italo-Somala” fu l’industria più fiorente di tutta la Somalia. Anche non si dice che il Duca degli Abruzzi è ricordato per aver applicato un contratto di lavoro definito alla conferenza internazionale del lavoro di Parigi del 1935: “strumento apprezzabile di progresso civile sociale ed economico a beneficio dei lavoratori interessati”.

“Chiesa etiope”. Chiesa che “si mantiene ostile all’occupazione coloniale italiana, subendo brutali rappresaglie culminate nel massacro di centinaia di monaci del convento di Debra Libanos trucidati nel 1937 per ordine del Generale Graziani”.

Perché il Vicerè Graziani (erroneamente chiamato “Generale”) diede quell’ordine? Era il 19 febbraio ad Addis Abeba quando durante una manifestazione per la distribuzione di denaro ai poveri subì un attentato. Sette morti (5 indigeni) e 50 feriti, tra cui l’abuna Cirillo e l’ex ministro etiopico Ghevre Jesus Afework. Gli attentatori si nascosero nel convento di Debra Libanos.

“Etiopia: l’occupazione militare”. Il Generale De Bono diventa DEL Bono e si glissa totalmente sul fatto che il 14 ottobre 1935 emise il bando di soppressione della schiavitù in Etiopia.

ECCO ALCUNI ESEMPI

Il pannello introduttivo dichiara di essere una “mostra che affronta il tema della colonizzazione italiana dell'Africa” e che fu “per i popoli africani, un secolo di violenza, di razzismo, di sfruttamento e di spoliazione”. Mentre la prima parte dell'esposizione è dedicata al Congo belga: “donne e bambini con le mani mozzate”, “atroci violenze” e “lavoro forzato”. Nel Congo, però, che mai fu colonia italiana. Vengono esposte foto e storie di tecnici italiani (Gariazzo, Sesti e Ravotti) che prestarono la loro professionalità nel campo ferroviario al Belgio, non al Regno d'Italia.

La barbarie belga utilizzata come transfert tra il pannello introduttivo e i tecnici italiani. Invece che essere presentati come un'eccellenza esportata vengono associati a soprusi come si legge in un alto pannello “un sistema di spoliazione delle risorse umane e naturali tra i più crudeli e violenti dell'epoca, fondato sul lavoro forzato [...]. Numerosi furono gli italiani impiegati nell'amministrazione belga...”

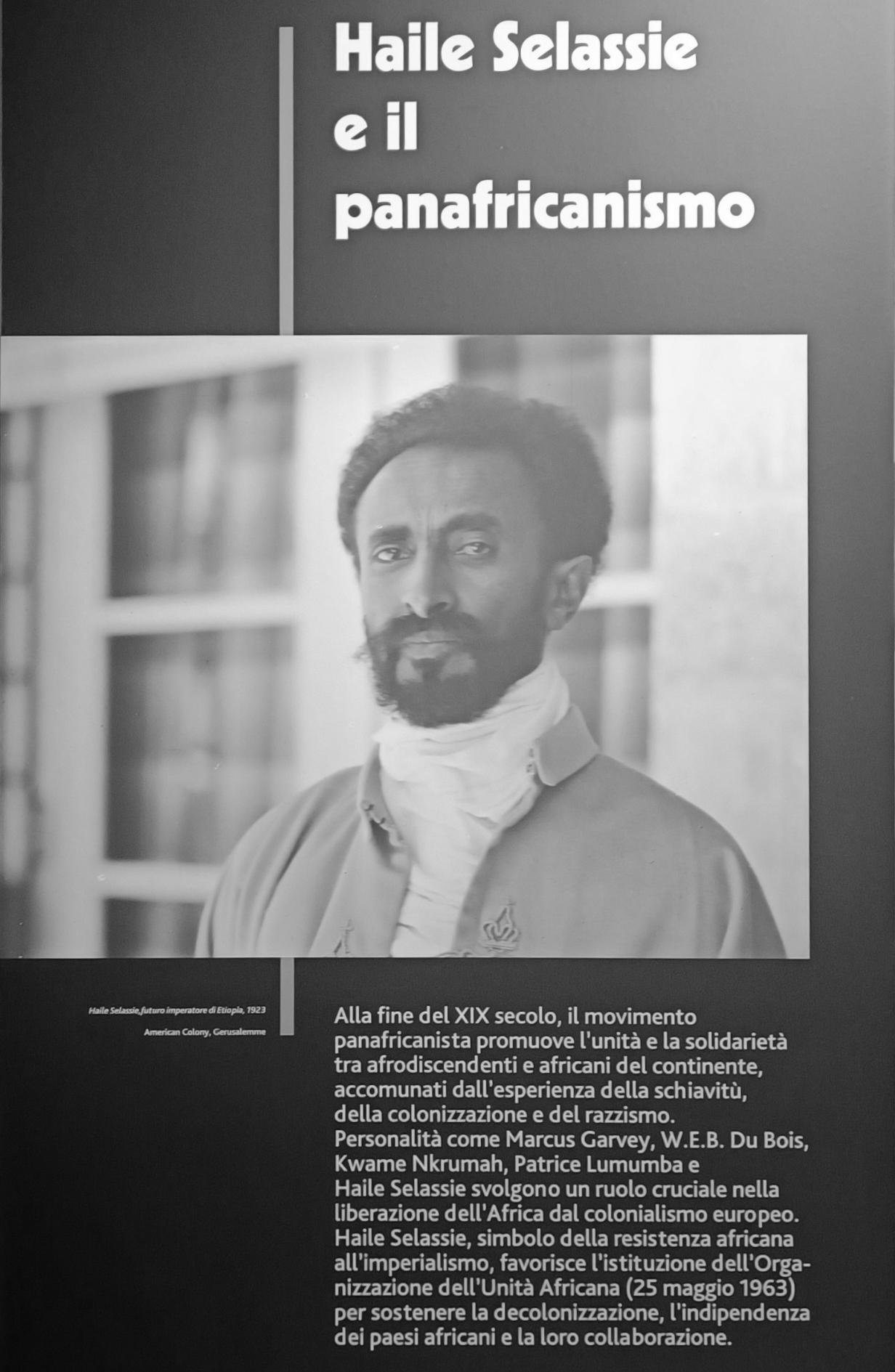

Sotto l'immagine dell'Imperatore d'Etiopia Hailè Selassiè si riporta che “il movimento panafricanista promuove l'unità e la solidarietà tra afrodiscendenti e africani del continente, accomunati dall'esperienza della schiavitù, della colonizzazione e del razzismo”.

Però in Etiopia lo schiavismo fu abolito nel 1935 dagli italiani colonialisti, mentre fu proprio Selassiè ad essere uno schiavista, come denunciato da più voci internazionali.

8/4//1932, Segretario Parlamentare John H. Harris: “Non credo che il nuovo Imperatore sia in grado di conoscere il numero degli schiavi che possiede. A centinaia essi si contano dentro i recinti delle sue terre”.

9/4/1932, Lord Noel Buxton: “La schiavitù in Etiopia va di pari passo con l’assenza di ciò che noi chiamiamo un regime di governo”.

1933, Katleen Simon, in “Slavery”: “L’Etiopia è la regione più arretrata del mondo e colà il problema della schiavitù è urgente”

17/7/1935, ancora Buxton: “l’Etiopia è ancora il principale centro della schiavitù del mondo”.

“Nei campi di concentramento muoiono migliaia di civili, deportati dalle zone fertili della Cirenaica per garantire terre ai coloni italiani”.

Il pannello non precisa che l'istituzione dei campi di concentramento, per ribelli e non certo per contadini, risale ad un Regio Decreto del 17 luglio 1922 (tre mesi prima dell'avvento del fascismo) firmato da Giovanni Amendola ministro delle Colonie del governo Facta, liberaldemocratico, già socialista e repubblicano e padre del futuro leader comunista Giorgio.

Fu lui a imporre il pugno di ferro per la riconquista e pacificazione della Libia in due diversi discorsi in Senato (1/4/22 e 22/6/22).

La macabra immagine ha il chiaro intento di essere archetipica del colonialismo, dimenticando che all'epoca anche in Italia le manifestazioni di dissenso venivano represse nel sangue: Bava Beccaris prese a cannonate i milanesi che chiedevano pane mentre gli operai che lavorarono al traforo del Gottardo vennero presi a fucilate perché scioperarono.

Il pannello riporta: “l'impianto di Genale di Cesare Maria De Vecchi, gestito ricorrendo a soprusi come le punizioni corporali e il lavoro coatto”.

Le concessioni agricole di Genale erano invece governative, cioè dello stato, suddivise in 83 concessioni assegnate a coloni italiani.

E contrariamente agli abusi che lo definiscono come uno schiavista, si spese a contrastare per anni la schiavitù, come da circolare del 14/6/1926: “in Somalia vige per legge il Codice penale italiano per bianchi e neri […] graduale avviamento al lavoro di queste popolazioni, e non mai di qualsiasi coazione che crei larvate schiavitù o servitù della gleba”.

Sono testimoniate le minacce ricevute dallo Sheikh Hassan Bersane che condannò l’ordine governativo e reclamò il diritto di opporsi all’abolizione della schiavitù: “Tutti i nostri schiavi sono fuggiti e passati dalla sua parte e lei ha dato l’ordine di liberarli. Quest’azione non ci rende felici” (M.I. Trunji, Somalia – The untold history, Looh Press, 2015).

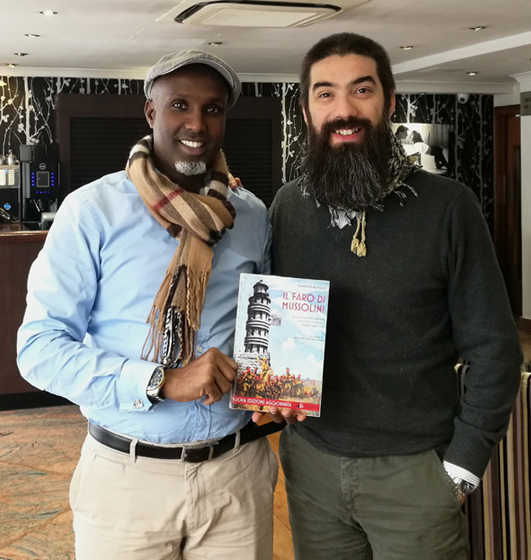

Alberto Alpozzi con il governatore somalo Abdulkadir Yussuf Mohaned

* Alberto Alpozzi, svolge ricerca storica sul colonialismo italiano. Per Eclettica Edizioni ha pubblicato “Il faro di Mussolini - Il colonialismo italiano in Somalia oltre il sogno imperiale”, “Viaggio nella Somalia italiana - La visita del Principe Umberto di Savoia nelle fotografie ritrovate di Carlo Pedrini”, "Dubat - Gli Arditi somali all'alba dell'Impero fascista", "Bugie Coloniali" vol. 1 e vol. 2.

I suoi testi sono stati acquisiti dalle più prestigiose università straniere.

Reporter di guerra negli anni ha raccontato le guerre in Afghanistan, Libano, Kosovo e l'antipirateria in Somalia. Suoi reportage sono stati pubblicati da La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Famiglia Cristiana e CronacaQui.

Per la tedesca Bilderfest ha partecipato, unico italiano, alla realizzazione del documentario televisivo “Ustica - Tragedia nei cieli”. Ha insegnato fotografia e comunicazione dell’immagine al presso la Facoltà di Architettura di Torino dal 2010 al 2016. Collabora con il mensile "Storia in Rete".

I più letti

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@torinocronaca.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Giuseppe Fossati

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..