l'editoriale

Cerca

Economia & Famiglie

29 Ottobre 2025 - 08:30

Dagli Agnelli ad Armani passando per i Del Vecchio e i Berlusconi: grandi successioni e grandi patrimoni che devono passare di mano, portando con sé ricchezza ma anche tessuti industriali, produttivi, storia. E divisioni. I testamenti, i lasciti diventano terreni di scontro e guerre miliardarie. E cambiano gli scenari. Così, se l'eredità Armani è stata regolamentata dal grande stilista con due testamenti dettagliati, con nome per nome dei destinatari dei lasciti, fino addirittura a individuare chi sarebbe degno di acquisire il suo impero della moda, in casa Del Vecchio si è scelta una frammentazione societaria e patrimoniale paritaria (o quasi: la guerra sotterranea è ancora in corso). Mentre dalle parti degli Agnelli, niente testamento - solo tre schede olografiche - ma tante donazioni in vita, che hanno portato all'inchiesta giudiziaria che ha investito gli Elkann. Ma come funziona, oggi, il sistema delle eredità in Italia? Che cosa muove, economicamente?

La risposta è che c’è un fiume silenzioso che scorre sotto l’economia italiana. Non fa rumore come la Borsa, non entra nelle statistiche con la puntualità del Pil, ma alimenta consumi, investimenti, scelte di vita. È il fiume delle eredità e delle donazioni. Quanto vale davvero? E come sta cambiando? La risposta, oggi, racconta un’Italia che trasferisce ricchezza a ritmi senza precedenti, spinta dall’invecchiamento della popolazione, da nuove strutture familiari e da incentivi fiscali che ridisegnano il passaggio generazionale. Ma la misura del business è impressionante: vediamo le cifre.

UN TESORO PIÙ GRANDE DI QUANTO DICONO I REGISTRI

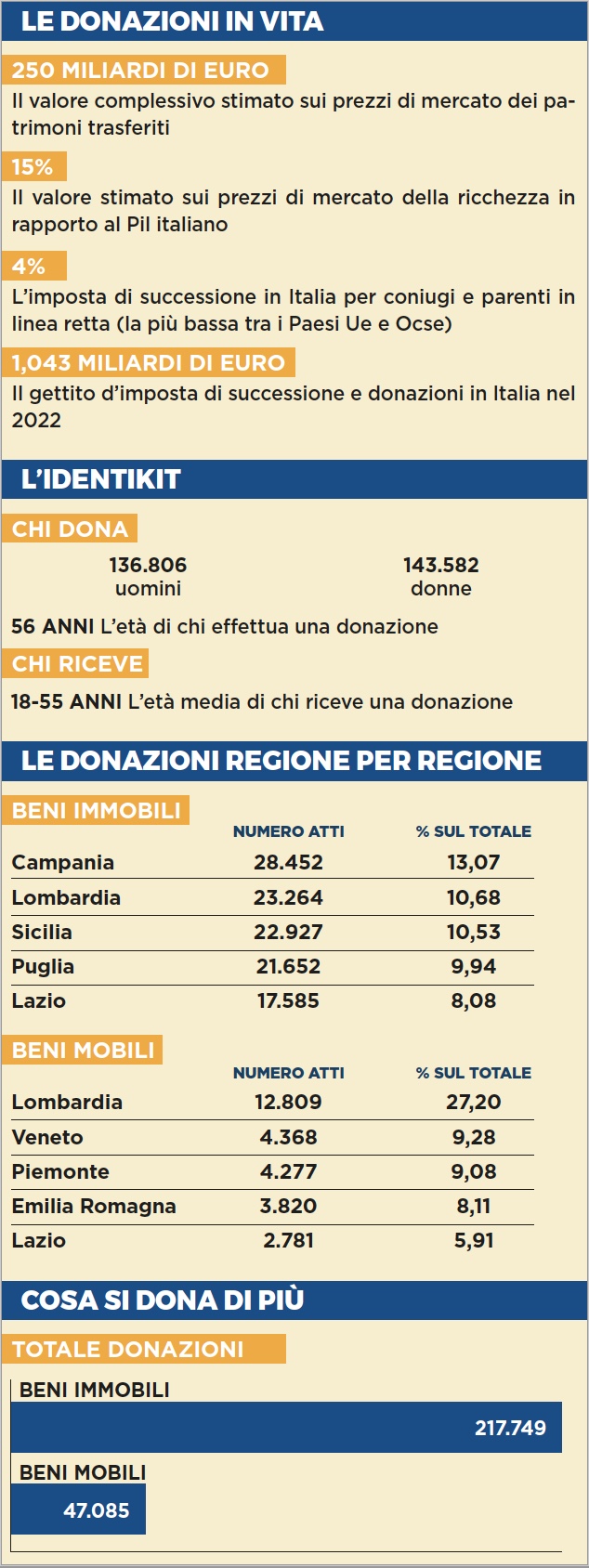

Un tesoro stimato 250 miliardi di euro nel 2020, pari ad almeno il 15% del Pil. È questo il valore reale dei patrimoni trasferiti in Italia tra eredità e donazioni, secondo le stime coordinate da Salvatore Morelli, docente di Economia pubblica all’Università di Roma Tre e tra i coordinatori del Forum Disuguaglianze e Diversità. «Ci muoviamo in un quadro di relativa scarsità di dati ma le nostre stime più recenti, per il 2020, portano a questa cifra tenuto conto, per esempio, del valore di mercato degli immobili e non di quello catastale applicato», ha spiegato Morelli ai media. Il confronto con i numeri ufficiali del Mef è eloquente: per lo stesso anno risultavano poco più di 70 miliardi di euro. La forbice è ampia e, in controluce, indica quanto gli aggregati basati su valori catastali sottostimino la reale portata del fenomeno. Che il “fiume” stia crescendo lo confermano gli atti più recenti: per l’anno d’imposta 2023, gli atti di registro e successione quantificano in quasi 80 miliardi di euro i beni trasferiti tra immobili e diritti reali immobiliari, aziende, azioni e obbligazioni, altri cespiti. E dentro questa massa c’è un’onda in accelerazione: le donazioni. «Salgono le donazioni», osserva ancora Morelli. «Rappresentano ormai il 40% del totale: di sicuro, per gli incentivi fiscali ma anche per un cambio strutturale nella società».

LA MAPPA DELLE DONAZIONI: COSA, DOVE, CHI

La propensione a fare testamento resta bassa: secondo le rilevazioni del ministero della Giustizia, in media non più del 13% degli italiani formalizza le proprie volontà. Ma la donazione in vita, con atto pubblico notarile, appare sempre più come la “valvola di regolazione” del passaggio generazionale. I dati del Notariato parlano chiaro: nel 2024 sono stati registrati 47.085 atti per trasferire beni mobili (+1,7% sull’anno precedente) e ben 217.749 per beni immobili, in aumento del 6,8%, vicino al record del 2021. Non solo pianificazione: spesso si tratta di sostegno immediato ai figli, in un contesto di reddito disponibile più contenuto. Che cosa si dona? Sul fronte dei beni mobili, prevalgono quote e azioni (42,39% del totale) e denaro (40,64%). Sul fronte immobiliare, abitazioni e fabbricati (negozi, capannoni, magazzini) dominano la scena: insieme a nuda proprietà e usufrutto, gli immobili rappresentano quasi l’80% delle donazioni; i terreni agricoli restano stabili. L’identikit dei donanti restituisce tratti interessanti: in testa ci sono le donne, più presenti nel ruolo di chi cede; per i beni mobili si distinguono Lombardia e Veneto, con il Piemonte al terzo posto al 9% del totale di atti nazionali; per i beni immobili primeggiano il Sud e le isole, con la Campania sul podio a quota 28.452 atti nell’ultimo anno. L’età? In genere chi dona ha dai 56 anni in su; chi riceve ha tra i 18 e i 55 anni, ma oltre un quarto è già nella fascia over 46. Dietro le cifre, si muovono fattori strutturali. Famiglie più complesse – coppie separate, unioni non formalizzate, nuclei allargati – spingono a pianificare per ridurre il rischio di liti, in casa e in azienda. L’allungamento della vita, poi, consente ai “baby boomer” over 60 di accumulare risorse e di porzionarle con più anticipo. «A dispetto della narrazione, siamo ancora un paese di formiche e la propensione al risparmio resta alta», sottolinea Pietro Ciarletta, consigliere nazionale del Notariato. «Oggi si tende a porzionare più facilmente i propri beni per aiutare i figli. E molti fondatori di piccole e medie imprese si preoccupano di assicurare una successione alla propria attività».

I più letti

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@torinocronaca.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Giuseppe Fossati

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..