l'editoriale

Cerca

I segreti dell'Eredità Agnelli

26 Ottobre 2025 - 10:40

A Villa Frescot, sulle colline di Torino, il vento di gennaio del 2003 soffiava come un presagio. Nelle stanze immerse nel silenzio, Gianni Agnelli - l’Avvocato, simbolo dell’Italia industriale del Novecento - stava per congedarsi dal mondo che aveva dominato per mezzo secolo. Ma quando morì, il Paese scoprì con stupore che non esisteva un testamento dettagliato. Nessun documento organico, nessuna firma notarile. Solo tre schede olografe, scritte a mano in anni diversi, frammentarie come appunti di viaggio.

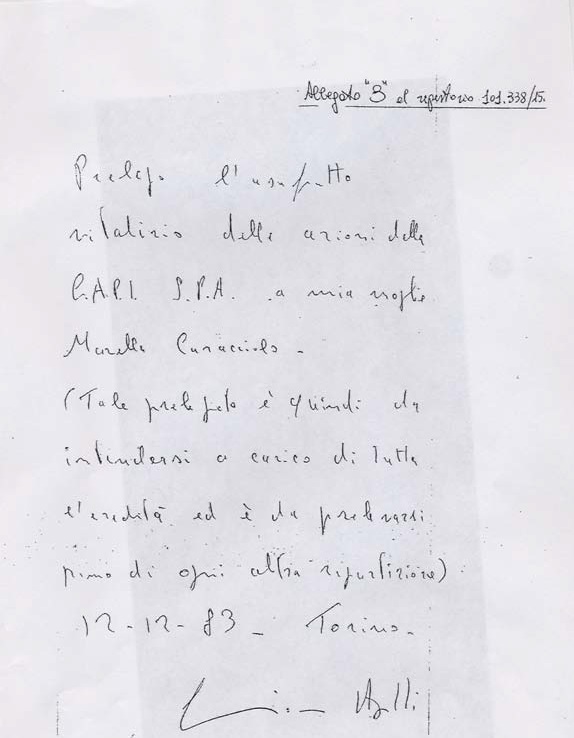

In una, la destinazione delle azioni della Gapi Spa alla moglie Marella; la seconda per nominare Franzo Grande Stevens curatore fallimentare; la terza per le abitazioni da dividere fra i due figli Edoardo e Margherita. E tutto il resto?

Una manciata di fogli che oggi alimenta indagini, cause civili e interrogativi morali: perché l’uomo più potente d’Italia non pianificò la sua eredità?

All’inizio del Duemila, la Fiat viveva la crisi più grave della sua storia. Le auto non si vendevano, le fabbriche chiudevano, le casse erano vuote. Le banche bussavano alla porta, i debiti avevano superato i 6 miliardi di euro e con le perdite di bilancio si andava oltre i dieci. Gli Agnelli stavano per perdere la Fiat. L’Avvocato, ormai ottantunenne, non era più il timoniere sicuro dei tempi d’oro. Non aveva più margini di manovra, nella sua presidenza ormai solo onoraria.

Colpito da un cancro alla prostata metastatico, combatteva in silenzio una battaglia che durava da anni. I farmaci, le terapie e la fatica ne minavano la lucidità a tratti: non in modo evidente, ma abbastanza da far emergere dubbi tra chi gli era vicino.

«Non era più l’uomo che avevamo conosciuto», confidò anni dopo un suo collaboratore. «Aveva momenti di straordinaria chiarezza, alternati a lunghi silenzi».

Attorno a lui, un piccolo consiglio di saggi custodiva il cuore dell’impero.

Gianluigi Gabetti, il consigliere più fedele, ne interpretava i pensieri come un oracolo.

Franzo Grande Stevens, l’avvocato di fiducia, curava i passaggi legali e le architetture societarie.

Paolo Fresco, ex General Electric, era stato chiamato a salvare la Fiat, ma si ritrovò schiacciato da un sistema ingovernabile, in un momento in cui gli amministratori delegati ruotavano rapidamente, ma senza cambiare la verità dei fatti.

E poi Umberto Agnelli, fratello dell’Avvocato, più riservato ma pronto a reggere le redini dopo la sua scomparsa (morirà anche lui un anno dopo, nel 2004). Sarebbe stato lui poi a individuare Sergio Marchionne come uomo cui affidare la rinascita di Fiat (la cui mossa migliore sarebbe stata convincere General Motor a pagare miliardi pur di non comprarla, la Fiat, per dire com'era messa...).

In quelle stanze si discuteva di fabbriche e successione, ma non di testamenti. Agnelli ascoltava, rifletteva, sorrideva con quella leggerezza aristocratica che era la sua firma. Ma non mise mai nero su bianco un piano dettagliato per il futuro.

Dietro la calma apparente, la sua famiglia era un campo minato.

Il nipote Giovannino Agnelli, il delfino designato, era morto nel 1997 di un raro tumore alo stomaco. Aveva solo trentatré anni, e rappresentava il futuro del casato dopo aver rilanciato la Piaggio: moderno, colto, capace di dialogare con l’Europa e con la Silicon Valley. La sua scomparsa spezzò la linea di successione ideale.

Poi, nel 2000, la tragedia del figlio Edoardo, trovato morto sotto un viadotto dell'autostrada a Fossano. L’Avvocato, devastato, non parlò mai pubblicamente di quel dolore. Si chiuse nel lavoro e nelle ritualità quotidiane, ma chi lo frequentava intuiva una solitudine mai provata prima.

Eppure, in una delle tre schede olografe - datata 20 gennaio 1998 - compare il nome di Edoardo. Ma Edoardo era già morto quando Gianni morì: e con lui, quella volontà si era svuotata di significato.

La figlia Margherita, artista e spirituale, non era parte del disegno industriale. Rimanevano i nipoti: John, Lapo e Ginevra Elkann, figli di Margherita e del giornalista Alain Elkann. Troppo giovani, troppo inesperti, e – per l’Avvocato – ancora lontani dal senso di responsabilità che lui riteneva necessario per reggere un impero. Anche se John, ventunenne, era stato cooptato nel cda di Fiat e messo alla presidenza di Itedi, il gruppo editoriale.

Chi conosceva Agnelli sa che non credeva nei testamenti, nei patti scritti, nei formalismi. Credeva nel controllo, nella parola data, nei rapporti costruiti negli anni. Era convinto che la continuità del potere non avesse bisogno di notai. Che bastassero la fiducia, l’onore e la famiglia.

In fondo, la sua esistenza era stata una lunga rappresentazione di equilibrio tra modernità e antico privilegio: una Fiat imperiale ma familiare, un capitalismo fatto di salotti e telegrammi.

Quando i tempi cambiarono, Agnelli non cambiò con loro. Continuò a gestire la dinastia come un patriarca ottocentesco per quanto aperto al jet set internazionale (sostanza, non forma): convinto che, anche dopo di lui, le cose sarebbero rimaste “in ordine”.

Negli ultimi mesi, la malattia avanzava. Le cure erano sempre più invasive, la stanchezza evidente. I collaboratori più vicini - Gabetti, Grande Stevens, Fresco - cercavano di proteggerlo dalle notizie peggiori. Eppure, fino all’ultimo, Agnelli volle essere informato su tutto: dalle strategie Fiat alle operazioni finanziarie, persino alla politica. Pochi giorni prima della fine, incontrò il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, al Lingotto.

Era ancora lucido a tratti, ma forse non nella misura necessaria per affrontare con distacco e rigore un tema delicato come la successione.

Secondo alcuni biografi, rifiutava l’idea stessa della fine: un modo per restare, anche malato, il baricentro della famiglia. Forse per questo non mise mai mano a un testamento formale: farlo avrebbe significato ammettere che l’era dell’Avvocato era davvero finita.

Le tre schede - scritte tra il 1997 e il 2000 - sembrano oggi più riflessioni personali che disposizioni legali. Ma bisogna ricordare una cosa: la successione di grandi patrimoni con partecipazioni societarie internazionali comporta rischi e complessità fiscali: residenze, donazioni, trust, società straniere. Il ricorso a schede olografe potrebbe rispondere anche a una logica di snellire formalismi notarili e pubblicità, mantenendo margini di manovra per adattarsi alle normative fiscali e societarie che mutavano. In buona sostanza: quei conti esteri e trust in paradisi fiscali, che sono ora al centro della vicenda giudiziaria dell'Eredità Agnelli, discendono da fondi esteri e veicoli d'investimento creati già all'epoca. E un testamento redatto da un notaio, dunque pubblico al momento della morte, li avrebbe svelati.

Forse Gianni Agnelli non volle mai consegnarsi al linguaggio notarile. Forse pensava che bastasse il sistema che aveva costruito: uomini fedeli, consiglieri esperti, una rete di potere intrecciata alla sua persona.

Ma quando morì, quel sistema rimase senza il suo centro di gravità. E le carte - poche, ambigue, scarne - divennero terreno di scontro tra figlia e nipoti, nonostante Margherita avesse firmato ai tempi un accordo per rinunciare alla sua parte dell'impero, in cambio di 1 miliardo e 300 milioni. Un piano di Gabetti e Grande Stevens, che però avevano evidentemente sottovalutato Margherita.

In parallelo a quelle tre semplici schede - e al segreto di volontà che erano note solo a Franzo Grande Stevens, che però si "dimise" da esecutore testamentario nel momento stesso della lettura, divenendo consigliere di Marella Caracciolo (e John Elkann) contro Margherita - ci sono altri atti.

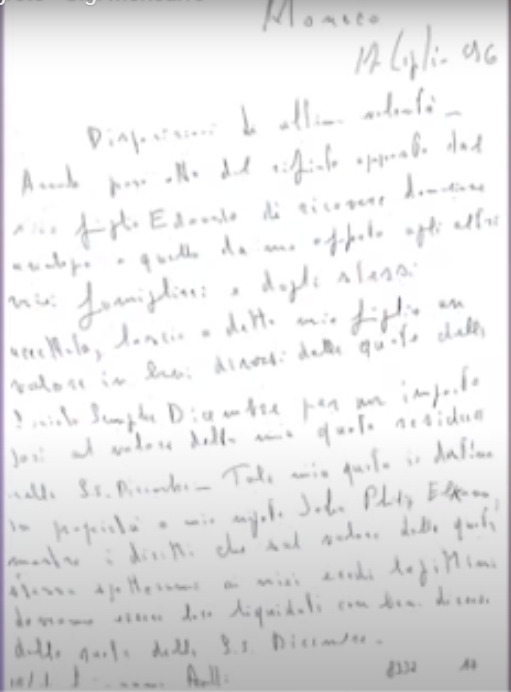

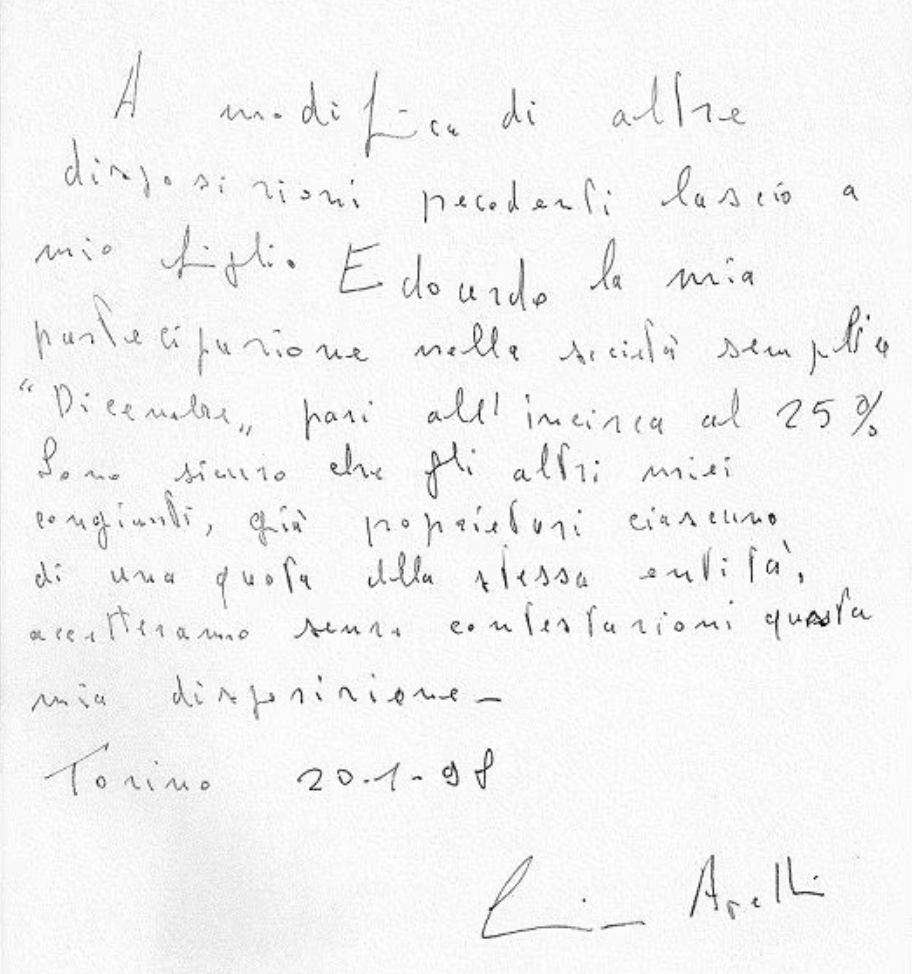

Dalla Lettera di Monaco del 1998 dove Agnelli, prima di un delicato intervento al cuore, destina le sue quote della società Dicembre al nipote John Elkann "preso atto del rifiuto di mio figlio Edoardo". In virtù di queste parole, Marella Caracciolo pensò di interpretare le volontà del marito cedendo poi anche le proprie quote a John.

Ma abbiamo visto di recente come, sorprendentemente, esistesse anche un testamento segreto in cui il 25% della Dicembre viene destinato a Edoardo. C'è anche una bozza di accordo per la cessione, pronta da firmare: porta la data del 14 novembre 2000. Il giorno dopo Edoardo sarebbe stato trovato privo di vita. Cosa sarebbe successo se quella cessione fosse andata in porto?

Pochi poi ricordano un'altra bozza di accordo per la Dicembre, datata 1984, sempre con la presenza di Edoardo ma con altri nomi oltre a quelli di Margherita, Marella e i consiglieri Grande Stevens e Gabetti: in particolare il patron di Mediobanca, Enrico Cuccia, con una quota di 100 lire (!). Era il segno che Cuccia volesse già controllare dall'interno cosa stava succedendo? Ed era forse per questo che Edoardo rifiutò? Cuccia è poi morto nel 2000.

Oggi, ventidue anni dopo, la storia dell’eredità Agnelli continua a scriversi nei tribunali. Tra nuove prove, documenti riemersi, e un testamento olografo che sembra una voce lontana, quasi un’eco del passato.

Ma la domanda resta: l’Avvocato era pienamente lucido quando decise di non redigere un testamento dettagliato?

Quell'ultima notte a Villa Frescot fu chiamato il cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino? Lui, tempo dopo, disse di essere stato chiamato al mattino, di aver benedetto poi la salma. In compenso, era stato lì nei giorni precedenti: «Celebrai una messa nel salone, l’Avvocato era in carrozzina. Erano presenti numerosi famigliari, il fratello Umberto, il nipote John». E dopo la messa, pare, diede l’unzione degli infermi. Quella notte, la sorella Cristiana dice che "Era irriconoscibile. E non mi riconobbe".

Le testimonianze concordano su un punto: era ancora capace di ragionare, ma sempre più affaticato, distante, stanco. Come se l’idea di organizzare la propria fine gli fosse diventata insopportabile.

Guardando a ritroso, quelle tre schede olografe sembrano la metafora perfetta del personaggio: eleganti ma incomplete, riservate ma decisive, fragili come la mano che le scrisse. Non un errore, ma una scelta coerente con il suo modo di essere: un uomo che preferiva il potere vivo all’ordine morto della burocrazia. Eppure, quel gesto di fiducia cieca nel proprio sistema familiare si è trasformato in un’eredità di sospetti, indagini e rancori.

Eppure, molte cose restavano fuori: i beni materiali, la collezione d'arte (quella vera, non la parte affidata alla Pinacoteca Agnelli) che oggi si scopre essere molto più grande di quanto si immaginasse, le barche... Inessenziali. Margherita Agnelli avrebbe poi scoperto che il padre aveva liquidato alcune questioni con donazioni in vita, compresi 300 milioni di lire per "maitresse" (parole del suo avvocato dell'epoca). Il punto centrale era questo: i trust esteri, i depositi segreti e i caveau, avrebbero seguito le linee di successione contrattuali, senza che nessuno ne potesse sospettare l'esistenza, le direttive sulla Dicembre passavano da Grande Stevens e dalla Simon Fiduciaria che ne gestiva i fondi. I consiglieri, oggi scomparsi, erano padroni dell'impero, da passare poi a John Elkann.

Gianni Agnelli non volle un testamento formale perché non voleva lasciare il comando e svelare il lato oscuro della fortuna degli Agnelli. Ma nel farlo, consegnò ai suoi eredi il peso di un silenzio che ancora oggi divide una dinastia e un Paese.

I più letti

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.

CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone

Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve

Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@cronacaqui.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Beppe Fossati

Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..